雑用係の役得【エロ漫画 とうからち】

【PR】本サイトはプロモーション広告が含まれています。

雑用係の役得【エロ漫画 とうからち】:各情報

雑用係の役得の説明文

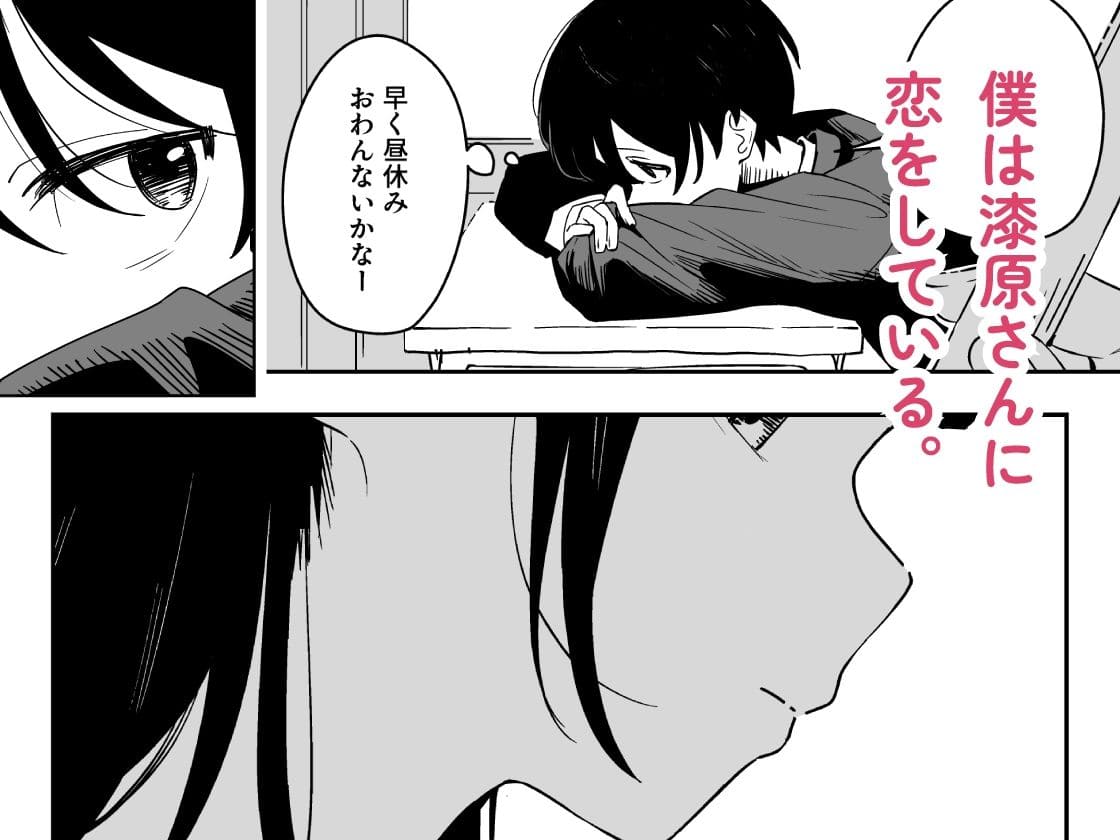

彼女の澄んだ瞳が、僕の存在を映すたびに、胸の奥が微かに震える。それが、雑用係として扱われる日々の、唯一の救いだった。高坂の甲高い声が、また僕を呼ぶ。

「おい、ソコ! 使いっぱしり!」

教室の隅で、ぼんやりと窓の外を眺めていた僕は、びくりと肩を震わせた。高坂の視線の先には、いつも通り僕がいて、その隣には、僕の視線が吸い寄せられる漆原さんがいた。彼女は、いつも静かに本を読んでいるか、ノートに何かを書き込んでいる。その横顔を見るだけで、僕の心はさざ波のように揺れる。高坂の命令はいつも唐突で、理不尽だ。だが、それに逆らう術を、僕は持ち合わせていなかった。

「ん? 聞こえねーのか、この役立たず!」

高坂が、苛立ちを露わに眉をひそめる。その声に、クラスの何人かがちらりとこちらを見た。その中には、漆原さんも含まれていて、彼女の視線が僕を捉えた瞬間、僕は心臓が跳ね上がるのを感じた。

「あのさぁ、漆原さんの筆箱、なんか色気なくね? もうちょっとさ、こう、可愛いやつとかさ、あんじゃん? な?」

高坂が、漆原さんの机を指差しながら、ニヤニヤと笑う。僕の心臓が、ざわつく。何をさせられるのか、直感で理解した。漆原さんは、何も言わずに高坂を見つめている。その眼差しは、静かで、しかしどこか諦めのような色を帯びていた。僕は、全身が冷えていくのを感じた。

「お前、ちょっと借りてこいよ。で、どっかに隠しとけ。いいな?」

高坂の命令は、明確だった。僕は、反射的に漆原さんの筆箱に視線を向けた。シンプルな布製の、紺色の筆箱。中には、使い込まれた鉛筆や消しゴムが見える。それは、彼女の真面目さを表しているようで、僕にとっては、何よりも愛おしいものだった。それを、隠す? そんなこと、できるはずがない。

「おい、聞いてんのかって! ぼさっとすんなよ、この雑魚!」

高坂の声が、僕の耳元で炸裂する。僕は、肩を震わせ、ゆっくりと漆原さんのほうへ顔を向けた。彼女の視線が、僕を射抜く。その瞳には、一瞬、戸惑いのような色が浮かんだように見えた。違う、そうじゃない。僕は、君を傷つけたくない。そう心の中で叫んでも、声にはならなかった。足が、鉛のように重い。動かない。でも、動かなければ、また高坂に何をされるかわからない。その恐怖が、僕の体を突き動かした。

僕の指先が、筆箱に触れる。その瞬間、漆原さんの体が微かに震えたように見えた。それは、拒絶だろうか。それとも、失望か。筆箱を掴む指先に、力がこもる。布地の柔らかな感触が、僕の指先に伝わる。それは、まるで彼女の肌に触れているかのような錯覚を覚えるほどに、僕の心を掻き乱した。漆原さんの視線が、僕の手元に注がれている。その視線が、僕の指先を、いや、僕の心臓を締め付ける。

僕は、筆箱を掴んだまま、高坂のほうをちらりと見た。高坂は、満足そうに口角を上げている。その表情は、僕の心をさらに深く抉った。どうすればいい。この状況から、逃れる術はないのだろうか。僕の思考は、完全に停止していた。ただ、漆原さんの視線だけが、僕の心を突き刺し続ける。その視線に、僕は抗えない。

僕は、震える手で筆箱を机から持ち上げた。漆原さんの顔から、表情が消える。その無表情な顔が、僕の胸をさらに締め付けた。ごめんなさい。僕は、君を傷つけたくないのに。そう心の中で繰り返しながら、僕は筆箱を抱え、高坂から目を逸らすようにして、教室の隅へと移動した。どこに隠せばいい? どこに隠したとしても、漆原さんは、僕がやったことを知ってしまう。その事実が、僕の胸に重くのしかかった。

高坂の笑い声が、教室に響く。それは、僕の耳には、地獄の業火のように聞こえた。僕は、震える指で筆箱のチャックを開けた。中から、鉛筆の匂いがする。それは、彼女が毎日使っている、ごく普通の鉛筆だ。何の変哲もない、けれど、僕にとっては、何よりも大切なものだった。それを、僕は、隠そうとしている。

漆原さんの、静かで、しかし強い視線が、ずっと僕に突き刺さっている気がした。その視線が、僕の良心を、罪悪感を、これでもかと揺さぶる。僕は、彼女の筆箱を抱えたまま、ただ立ち尽くしていた。どこに隠せば、彼女の目に触れずに済むだろう。いや、どこに隠しても、彼女は気づくはずだ。そして、僕を、軽蔑するだろう。その思いが、僕の胸を締め付ける。

高坂の命令は、絶対だった。僕は、その命令に、逆らえずにここまで来てしまった。漆原さんの悲しむ顔を見たくない。その一心で、僕は高坂に逆らってきたつもりだった。けれど、結果的に、僕は彼女を傷つける側に立ってしまった。その事実に、僕は打ちひしがれた。

「んー? まだやってんの? 早く隠せよ。あ、あとさ、今日さ、放課後、みんなでカラオケ行かね? 漆原もさ、来いよ。」

高坂の声が、僕の耳に届く。その言葉に、僕は思わず顔を上げた。カラオケ? 漆原さんも? 僕の心臓が、再び大きく跳ね上がる。それは、僕にとって、一筋の光のように感じられた。もし、カラオケに行くなら、もしかしたら、僕も……。しかし、その光は、すぐに高坂の次の言葉によって、かき消された。

「あー、でもさ、漆原さ、歌とか下手そーじゃね? てかさ、なんか地味だしさ。あ、そうだ。漆原さ、今日、なんかさ、面白くねー格好してんだろ? なんかさ、そういうの、やめてくんね? まじ、無理なんだけど。」

高坂の声が、僕の耳に痛い。漆原さんは、何も言わずに、ただ高坂を見つめている。その瞳には、何の感情も読み取れない。それが、僕をさらに苦しめた。僕は、漆原さんの筆箱を抱えたまま、その場に立ち尽くしていた。僕の指先が、筆箱の上を、震えるように滑っていく。それは、まるで、彼女の心をなぞっているかのような、錯覚だった。その温もりが、僕の指先に、じわりと染み渡る。

僕は、漆原さんの筆箱を抱きしめるように、胸元に引き寄せた。高坂の言葉が、僕の胸に突き刺さる。地味? 面白くない? そんなことない。僕にとっては、彼女の全てが、輝いて見えた。

高坂の視線が、再び僕に向けられる。僕は、意を決して、筆箱を机の引き出しの中に滑り込ませた。カタン、と小さな音がした。その音が、僕の心臓に響く。漆原さんの視線が、僕の行動を、全て見届けていた。彼女の瞳に、再び微かな揺らめきが宿る。それは、悲しみか、怒りか、それとも、諦めか。僕には、判断できなかった。ただ、その視線が、僕の胸を、深く、深く抉っていくのだけは、理解できた。

僕は、引き出しを閉めた。これで、高坂の命令は果たされた。けれど、僕の心は、決して晴れることはなかった。むしろ、鉛のように重く、暗い感情が、僕の心を支配していた。僕は、漆原さんの隣に座ったまま、何も言えずにいた。彼女もまた、何も言わない。ただ、静かに、一点を見つめている。その沈黙が、僕たちの間に、深い溝を刻み込んでいくようだった。

放課後の喧騒が、遠く聞こえる。クラスメイトたちが、三々五々、帰り支度を始めている。高坂は、仲間たちと楽しそうに笑っている。僕の耳には、その笑い声が、ひどく耳障りに響いた。僕は、漆原さんの隣で、ただ息を潜めるように座っていた。彼女の筆箱は、僕が隠した引き出しの中に、ひっそりと横たわっている。

漆原さんが、ゆっくりと立ち上がった。その動きに、僕はびくりと体が震えた。彼女は、何も言わずに、自分の机の引き出しを開けた。当然、筆箱はそこにはない。彼女の指先が、空っぽの引き出しの底をなぞる。その指先が、僕の心臓を鷲掴みにするようだった。

彼女の視線が、ゆっくりと僕に向けられた。その瞳は、やはり何も語らない。けれど、その沈黙が、僕の胸を締め付ける。僕は、何も言えない。言い訳も、謝罪の言葉も、出てこない。ただ、彼女の視線を受け止めることしか、できなかった。

漆原さんは、そのまま何も言わずに、教室を出て行こうとした。その背中が、遠ざかっていく。僕の胸に、言いようのない焦燥感が募る。このままでは、いけない。そう思った瞬間、僕は無意識のうちに、彼女の腕を掴んでいた。

彼女の体が、微かに震える。振り返った彼女の瞳が、僕を捉える。その瞳は、やはり静かで、何も語らない。けれど、その奥に、何か複雑な感情が渦巻いているのが、僕には分かった。僕の指先が、彼女の腕に触れている。その柔らかな感触が、僕の心を、さらに揺さぶる。

「あの、ご、ごめんなさい……」

掠れた声で、僕はそう呟いた。漆原さんの瞳が、微かに見開かれる。それは、驚きか、それとも、別の何かか。僕には、判断できなかった。ただ、彼女の腕を掴む指先に、力がこもる。離したくない。そう、強く思った。でも、何を、どうすればいいのか、僕には分からなかった。

漆原さんの視線が、僕の手元に注がれる。僕が掴んでいるのは、彼女の腕だ。そのことに気づいた瞬間、僕は羞恥と、戸惑いと、そして、微かな期待のようなものが入り混じった感情に襲われた。離すべきか、それとも、このまま掴んでいてもいいのか。僕の思考は、混乱していた。

その時、高坂の声が、僕たちの間に割って入った。

「なんだよ、お前ら。いちゃいちゃしてんの? キッショ。」

高坂の冷ややかな声に、僕はハッと我に返った。慌てて、漆原さんの腕から手を離す。漆原さんは、何も言わずに、再び僕に背を向けた。その背中が、さらに遠く感じられる。僕は、ただ、その場に立ち尽くすことしかできなかった。彼女の背中が、教室の扉を抜けて、見えなくなるまで。

僕は、一人、教室に残された。夕焼けが、窓から差し込み、教室を赤く染めている。僕の心は、夕焼けとは対照的に、鉛のように重く沈んでいた。あの時、どうすればよかったのだろう。あの筆箱を、隠さずにいられたら。あの時、高坂に逆らえていたら。そんな後悔の念が、僕の胸を締め付ける。

僕は、ゆっくりと、漆原さんの机の引き出しを開けた。筆箱は、そこにある。僕が、彼女を裏切った証拠のように。僕は、その筆箱をそっと取り出した。そして、それを、自分の胸元に抱きしめた。布地の柔らかな感触が、僕の頬に触れる。それは、まるで、彼女がそこにいるかのような、錯覚だった。

「ごめんなさい……」

もう一度、僕は呟いた。その声は、誰にも届かない、僕だけの懺悔だった。

とうからちの「雑用係の役得」をお楽しみください。無料サンプル画像付きです。

| 作品名 | 雑用係の役得 |

| 漫画家 | とうからち |

| 発売日 | 2025/07/21 |

| ページ数 | 48ページ |

✅クーポン利用で割引できます✅

↓ ↓ ↓【ピックアップ】エロ漫画

✅FANZAブックス初利用の方限定!

✅今なら90%OFFクーポン(上限2,000円)!

気になる本を試すなら今!

FANZAブックス初回購入で90%OFF(上限2,000円)のクーポンがもらえるチャンス!

こちらから → 【90%OFFクーポンはこちら】

人気作2,200本以上が月額たったの550円で見放題!

✅毎朝10時に新作が追加

✅毎月120〜150本が続々更新!

常に新しい作品が楽しめるから、飽きるヒマなし。

今すぐ登録して、この圧倒的コスパを体感しよう!

こちらから → 【FANZA TV(アダルト動画見放題)】

関連記事

サークル「Sugar*Berry*Syrup」の「隷嬢の小夜曲 第三楽章」の無料試し読み情報をご紹介します。FANZAで読めるサンプルページや見どころをまとめました。

\ 誰にもバレずにこっそり... |